マジックの基本用語・スラング辞書

マジックの世界にようこそ!ここではマジックに登場する基本的な用語を網羅的にまとめています。

また、マジックに限らず、他のカードゲームやデジタルゲームにも言えることですが、プレイヤー同士のコミュニケーションにおいて、ルールブックに書かれていない用語やスラングも頻繁に登場します。

こうした言葉は事柄をわかりやすく伝えるのに便利であるものの、それを知らない人にはかえって伝わりにくくなってしまいます。そうした言葉を知らないことは恥ずかしいことでも、ましてや責められることでもありません。

この記事ではマジックのゲームや記事などで頻出するゲーム用語やスラングをまとめています。読み物として、参考書としてご活用ください。

まえがき

由来・語源を併記している語句がありますが、いずれも諸説あります。

スラングはコミュニティや時代によって意味や細かいニュアンスが異なります。

掲載語句は今後も拡充していく予定です。掲載語句や語釈は必要に応じて更新します。

ア行

ア

アーキタイプ

デッキのコンセプトや動きなどの情報から、デッキを大まかに分類するために定義されたもの。

代表的なものは、アグロ、ミッドレンジ、ランプ、コントロール、コンボ、クロック・パーミッションなどがある。

これよりもさらに細分化してデッキを区別する場合、「デッキタイプ」という言葉を使うことが多いが、最近ではアーキタイプという言葉の用法も広く、多様化しているため、デッキタイプとほとんど同じ意味でアーキタイプという言葉を使うこともある。

相棒

ゲームの外部で機能する能力。ゲームを開始する前にゲームの外部から相棒能力を持つカードを公開することで、各ゲーム中に一度だけソーサリー・タイミングで を支払うことで手札に加えることができる。

を支払うことで手札に加えることができる。

相棒として使用するカードはサイドボードに含まれ、また、相棒能力は特定の条件を満たしていないと使用できない。

アドバンテージ

Advantage(優位)のこと。転じて、手札やパーマネントの数などでゲームの展開上、有利に近づくこと。慣用句的用法として、「利益を得ること」を「アドバンテージを得る」とも。

アルター

アンブロ(アンブロッカブル)

Unblockable(ブロックできない)。総じて、ブロックされない能力のことを「アンブロ」と呼ぶ。

イ

板

成功がかたい、リスクの少ない行動、戦術のこと。「鉄板」が転じたもの。

威迫

威迫を持つクリーチャーは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。

ただし、1体のクリーチャーにブロックされたあと、戦闘中に威迫を得たとしても、ブロックされなかったことにはならない。

色事故

土地事故の一種。

その時点で生み出すことができるマナの色と、プレイしたいカードが要求するマナの色が一致せず、呪文を唱えたり能力を使ったりできないこと。

インスタント

優先兼を持っているとき、いつでも唱えられる呪文のこと。

また、インスタント呪文をプレイできるタイミングのことをインスタント・タイミングと呼ぶ。

インクの染み

ゲームに影響をほとんど及ぼさないカードの能力のこと。「何かが書かれているようだが意味をなさない、インクが染みているだけ」という揶揄表現。

インタラプト

かつてマジックに存在したカードタイプ。現在はインスタントに統合されている。

ウ

宇宙

コストに見合わない大きなアドバンテージを得ること。大礒 正嗣選手のコメント「ボブメイヤーは土地がめくれれば宇宙」が由来。

ボブ(《闇の腹心》)は毎ターン追加で1枚の手札を獲得できるが、そのカードのマナ総量分ライフを失ってしまう。ところが土地などのマナ総量0のカードがめくれればなんの代償もなくアドバンテージを得てしまう。

エ

エルフの村

①エルフを中心にしたデッキや戦略。

②多くのエルフが戦場にならぶようす。転じて、全体火力呪文などで一掃される様子を「エルフの村が焼かれる」と表現する。

エンチャント

パーマネントの一種。サブタイプにオーラを持つものや、エンチャント・タイプを持つクリーチャーなども存在する。

エンチャントする

プレイヤーやパーマネントにオーラをつけること。

オ

奥義

あるプレインズウォーカーの複数ある忠誠度能力のうち、大きく忠誠度を取り除くもの。ゲームに大きな影響を与えるものが多い。

オーラ

プレイヤーやパーマネントにつける特殊なエンチャントのこと。エンチャントしているパーマネントが戦場を離れた場合、オーラは墓地に置かれる。

オールイン

①自分のもつ手札やパーマネントなどのリソースの多くをつぎ込むこと。また、そうした戦術。

②勝ち手段がコンボ一辺倒で、デッキ内のカードのほとんどがそのコンボを成立させるためだけに採用されている様子。「オールインコンボ」など。

置物

エンチャントとアーティファクトのこと。それらを破壊するカードは「置物破壊」と呼ばれる。

起こす(起きる)

パーマネントをアンタップすること。アンタップステップでのアンタップではなく、なんらかの能力でアンタップされることを指すことが多い。

オブジェクト

ルールやテキストで「1つ」と数えられるものの総称。ルール用語であり、カードのテキストなどに書かれることはない。

スタック上の能力、カード、呪文、トークン、パーマネントなどはオブジェクトである。

ちなみに、各種カウンターはあくまでマーカー(印)であり、オブジェクトには含まれない。

オラクル

①すべてのカードの最新のテキストを確認できる、適正な英語文献のこと。マジックではカードに書かれた能力の細かな部分やサブタイプはたびたび変更されたり、各国の言葉に翻訳した際、意図しないテキストになってしまうこともある。

カードに印刷された通りにゲームを進めると問題が発生することもあるため、困ったときは「オラクルを確認する」ことが重要である。Gathererなどで検索することができる。

②《タッサの神託者》のこと。英名の「Thassa’s Oracle」から。

カ

カ

カウンター(打ち消し)

呪文や能力を打ち消すこと。また、そうした能力やカード。

カウンター(マーカー)

プレイヤーが得たり、パーマネントやカードの上に置かれるマーカーのこと。

顔

対戦相手のこと。ダメージを与える対象としてプレイヤーを選ぶときや、対戦相手の戦場にプレインズウォーカーがいるときに攻撃先としてプレイヤーを選ぶときに用いられる。フェイス、本体、ボディとも。

果敢

あなたがクリーチャーでない呪文を1つ唱えるたび、果敢を持つクリーチャーはターン終了時まで+1/+1の修正を受ける。

キ

起動(起動型能力)

決められたコストを支払うことで能力を発動させること。また、起動コストを支払うことで使用する能力を起動型能力と呼ぶ。

切る

①フェッチランドの能力を起動したり、自身を生け贄に捧げることがコストであるパーマネントの起動型能力を起動すること。

②重要な場面での打ち消しなど、切り札として温存しておいた呪文を使用すること。

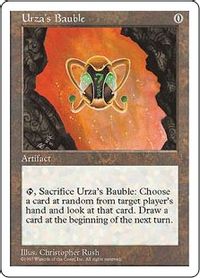

キャントリップ

メインの能力に加えて、ドローする能力をもつカード。《豆の木をのぼれ》はキャントリップつきのエンチャントである。《ミシュラのガラクタ》や《秘儀の否定》のように遅れてドローするものを区別して「スロートリップ」とも。

共鳴者

手札からカードを捨てることをコストとする起動型能力を持つパーマネント。代表的なものでは、《超能力蛙》や《野生の雑種犬》などがある。

マジックにおいて「手札を捨てる」という行為は、マッドネス・スレッショルド・リアニメイト戦術などさまざまな戦略に利用されることから「Symbiotic(共生的)」なものと表現され、すったもんだの末に手札を捨てる能力を持つものを「Symbiote(共鳴者)」と呼ぶようになった。

ク

供犠台

①《アシュノッドの供犠台》《ファイレクシアの供犠台》のように、クリーチャーを生け贄に捧げてマナを出す能力を持つパーマネントのこと。

②転じて、パーマネントを生け贄にする能力を持ったものを供犠台やサクり台と呼ぶ。

ただし、アーティファクトを生け贄に捧げてマナを加える《クラーク族の鉄工所》や、マナ能力を持たない《狂気の祭壇》などはサクり台であることは間違いないが、供犠台としては認められない場合もある。

熊

マナ総量2でパワー・タフネスが2/2であるクリーチャーのこと。《灰色熊》が由来。

クロック

継続的なダメージソースのこと。また、戦場にあるダメージソースと残りのライフを考慮し、何ターンで勝利できるかという目安。転じて、1ターンに与えられるダメージの量を〇点クロック、〇ターンクロック、などと表現する。

例えば、《サイトークン》なら「4点クロックであり、おおよそ5ターンクロック」であると表現できる。

ゲーム終了までにかかるターン(時間)を時計(クロック/clock)の針が等間隔で進んでいく様子になぞらえた言葉。

ケ

ゲーム

対戦すること、また、対戦自体を指す言葉。

ゲームの外部

また、トーナメントにおいてゲームの外部とはサイドボードのことのみを指す。

ケア

①対戦相手の妨害や次の行動、リスクを意識して行動すること。

【例】

「対戦相手の《目くらまし》をケアするため、先に土地を置いてから呪文を唱える。

②対戦相手に要求されたマナの支払いに応じること。

【例】

《リスティックの研究》をケアして、 を払いながら《太陽の指輪》を唱えたが、《エスパーの歩哨》まではケアできなかった。

を払いながら《太陽の指輪》を唱えたが、《エスパーの歩哨》まではケアできなかった。

警戒

警戒を持つクリーチャーは攻撃するとき、タップしない。

攻撃するときにタップを必要としないだけであって、警戒を持っているタップ状態のクリーチャーが攻撃に参加できるというわけではない。

計画

計画コストを支払うことによって、カードを「計画された状態」にできる能力。また、呪文や能力によってカードを「計画された状態」にする場合もある。

計画された状態のカードは追放領域に移動し、計画されたターン以降の任意のターンに、追放領域からマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。

計画することも、計画されたカードを唱えることもソーサリー・タイミングでのみ行う。また、計画することはスタックに乗らない特殊な処理である。

ゲイン

ライフを回復すること。ライフを得ることを英文テキストでは「You gain X life」と表現することから。

《ジャングルのうろ穴》のように、戦場に出たときにライフを回復する土地を「ゲインランド」と呼んだりする。

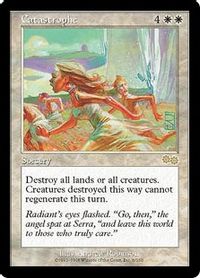

ゲドン

《ハルマゲドン》の略称。転じて、大量の土地を破壊するカードや能力のこと。

コ

ゴー

優先権をパスし、自分のターンを終わること。

ドローフェイズでカードを引き、そのままなにもせずにターンを終えることをドローゴーと呼ぶことも。

護法

護法を持つパーマネントが対戦相手がコントロールする呪文や能力の対象になるたび、コストを支払わない限り、その呪文や能力を打ち消す。

護法のコストの種類としては、「マナを支払う」「ライフを支払う」「カードを1枚捨てる」「パーマネントを生け贄に捧げる」といった、さまざまなものがある。

あなたのコントロールする護法を持つクリーチャーを呪文や能力の対象にする際には、護法コストを支払う必要はない。

壊れ

現存するデッキや戦略、ゲーム性を破壊しかねないとまで言われるカードやデッキ、戦略。

転じて、オーバーな表現、冗談として強力なカードのこと。

コンバットトリック

戦闘にあわせてクリーチャーのパワー・タフネスを増減したり、クリーチャーを除去することでより有利な結果をえること。また、そうした能力をもつカード。略して「バットリ」など

コンボ

複数のカードや能力の組み合わせで大きなアドバンテージを得たり、ゲームに勝利すること。

サ行

サ

サイドボード

ゲームとゲームの間に、メインデッキのカードと入れ替えることができるカードの集合。構築戦では15枚以下である必要がある。

通常、サイドボードのカードはゲーム中に使用することはないが、相棒やゲームの外部を参照する呪文や能力によって使用することが可能となる。

サクり台

パーマネントを生け贄に捧げることをコストとする起動型能力を持つパーマネント。狭義には、タップやマナなど生け贄に捧げること以外のコストのないものを指す。

サクる

パーマネントを生け贄に捧げること。生け贄の英訳、「Sacrifice」が語源。

生け贄に捧げられたパーマネントは墓地に置かれる。なお、トークンであっても一旦は墓地に置かれるが、状況起因処理によって消滅する。

シ

ジェネラル

統率者戦が公式フォーマットとなる以前に用いられた「統率者/Commander」の旧称。現在でも統率者をジェネラルと呼んだり、統率者ダメージを「ジェネラルダメージ」と呼ぶプレイヤー、コミュニティは少なくない。

ジャイグロ

《巨大化》の英名「Giant Growth」の略称。転じて、インスタントタイミングでクリーチャーのスタッツを強化する効果のことをジャイグロと呼ぶことがある。

呪禁(じゅごん)

呪禁を持つプレイヤーやクリーチャーは対戦相手がコントロールする呪文や能力の対象にならない。

瞬速

瞬速を持つ呪文は、インスタント・タイミングで唱えることができる。

衝動的ドロー

ライブラリー上からカードを追放し、一時的にそれらの呪文・カードを追放領域から唱えたり、土地を戦場に出す権利を得ること。手札にあるときと同じく、呪文を唱えるならコストを支払う必要があるし、すでに土地をプレイしているなら、2枚目以降の土地はプレイできない。赤のカードによく見られる能力である。

また、「コストを支払わずに唱えてもよい」など、代替コストが設定されるものは衝動的ドローには含まれない。

ショックランド

2つの基本土地タイプを持ち、「戦場に出るに際し、あなたは2点のライフを支払ってもよい。そうしないなら、これはタップ状態で戦場に出る。」を持つ土地カードのこと。

アンタップ状態で戦場に出すと《ショック》でダメージを受けたときと同様に2点のライフを失う土地であることから「ショックランド」と呼ばれる。また、実際に2点ライフを支払って戦場に出すことを「ショックイン」と呼ぶことも。

ス

スシ

《タッサの神託者》の俗称。

ライブラリーを高速で削っていくさまを”朝食をかき込む”と表現した「セファリッド・ブレックファースト」と呼ばれるコンボが存在する。かつては墓地に大量のカードを送り込み、巨大になった《縫合グール》などで勝利していたが、《タッサの神託者》の登場以来は《タッサの神託者》の持つ能力での勝利が可能になった。もともとコンボ名に食事関連の名前が付けられていたことから、「(カードのビジュアルから)魚、魚を食べると言えばスシ」との連想で《タッサの神託者》をスシと呼ぶようになったと言われる。(諸説あり)

素出し

代替コストで唱えたり、別のカードの能力で戦場に出すことを前提に採用したカードを、そのカードの本来のコストで唱えること。

スタック(スタック領域)

領域の一つ。プレイされた呪文や能力は一部の例外を除き、スタック領域に移動して解決されるのを待つ。また、スタック領域にある呪文や能力が解決される前に、さらに呪文や能力がプレイされた場合は上にどんどん積まれることになる。

すべてのプレイヤーが優先権をパスしたとき、スタック領域にある一番上の呪文や能力が解決され、1つ解決するたびにアクティブプレイヤーが優先権を得る。

スタックに置かれた呪文や能力は「後入れ、先出し」と考えると覚えやすい。

スタックス

ヴィンテージに存在する妨害アーティファクトを用いたデッキ。転じて、対戦相手の行動を阻害するパーマネントやカード、戦術、デッキ。

スタッツ

クリーチャーのパワーとタフネスを合わせた言葉。《灰色熊》のスタッツは2/2、《ヤーグルとムルタニ》のスタッツは18/6である。

スペル

呪文(Spell)のこと。マジックにおいて土地でないカードのほとんどはスペルだが、狭義に「クリーチャー以外の呪文」「インスタントやソーサリー」を指す場合もある。

セ

生物

クリーチャー。Creatureの直訳から。

切削

ライブラリーの一番上から、カードを自分の墓地に置くこと。

「カード4枚を切削する。」とある場合、ライブラリーの一番上から4枚を墓地に置く。

接死

接死を持つクリーチャーが1点でもクリーチャーにダメージを与えると、ダメージを与えられたそのクリーチャーを破壊することができる。

先制攻撃

通常の戦闘ダメージ・ステップより前に戦闘ダメージを与えることができる。

ソ

装備品

アーティファクト・タイプの1つ。「装備」という起動型能力を持ち、自分のクリーチャーにつけることができるパーマネント。

装備は基本的にソーサリー・タイミングでしか起動できない。

ソーサリー

カードタイプの一種。自分のターンのメインフェイズ中で、スタックが空であり、優先権があるタイミングでしか唱えられない。

ソーサリー・タイミング

ソーサリー呪文が唱えられるタイミングのこと。「自分のターンのメインフェイズ中で、スタックが空であり、優先権があるタイミング」を指す。

瞬速を持ったパーマネント呪文やインスタント呪文以外は、基本的にソーサリー・タイミングでプレイすることになる。また、プレインズウォーカーの忠誠度能力や「装備」や「作製」などソーサリー・タイミングでしか使用できない起動型能力もある。

速攻

速攻を持つクリーチャーは、戦場に出たターンでも攻撃したり、自身の が必要な起動型能力を使うことができる。

が必要な起動型能力を使うことができる。

タ

タ行

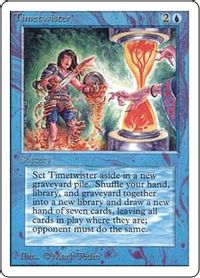

タイムツイスター

《Timetwister》のこと。転じて、すべてのプレイヤーが手札と墓地をライブラリーに加えて切り直し、7枚のカードを引くことや、そうした能力をもつカードのことを呼ぶ。略してTT。

タイムワープ

《時間のねじれ/Time Warp》のこと。転じて、追加ターンを得る青の呪文や能力のこと。

立ち消える

呪文や能力の解決時、対象がなくなったり、対象として不適正になったりすることで、解決されないこと。フィズるとも。

【例】

《四肢切断》を《ルーンの母》を対象にとって唱えた。この解決前に《ルーンの母》の能力で《ルーンの母》がプロテクション(黒)を得た。結果として、《ルーンの母》は《四肢切断》の対象として不適切になったため、《四肢切断》は立ち消えた(=フィズった)。

タップイン

パーマネントがタップ状態で戦場に出ること。

チ

チャンプ

攻撃クリーチャーに対し、一方的に破壊されるクリーチャーでブロックをすること。「まぬけな、ばかげたブロック/Chump Block」から。

転じて、相手に強力なブロッカーがいるのにも関わらず、一方的にブロックされて破壊されるような攻撃をすることをチャンプアタックという。

チューター

ライブラリーからカードを探し、ライブラリーを切り直したあとライブラリーの上に置く呪文。

ツ

追放

追放領域にオブジェクトを移動させること。追放領域にあるカードは「追放されている」状態となる。

追放領域

領域の一つ。追放領域にあるカードは、基本的にはそのゲームの間で使うことができない。

ただし、衝動的ドローや計画、出来事といった能力で追放されているカードなど、むしろプレイされる前提で追放領域に移動する場合もある。

また、《一時的封鎖》などで追放されたカードは《一時的封鎖》が戦場を離れると戻ってくるため、「ゲームから完全に隔離された」というイメージとは異なる。

積む(積み込む)

ライブラリーの順番や、ライブラリー上のカードを操作すること。

釣り竿

墓地からクリーチャーを戦場に戻すカード。リアニメイトするためのカード。

広義にはクリーチャー以外のパーマネントを墓地から戦場に出すカードも釣り竿に含まれる。

釣る

墓地からパーマネント(主にクリーチャー)を戦場に戻すこと。リアニメイト。

テ

テイク

対戦相手のクリーチャーの攻撃に対してブロックをせず、戦闘ダメージを受けること。

ディッチャ

《解呪》のこと。英名の「Disenchant」から。また、《解呪》と同様にアーティファクトやエンチャントを破壊する能力やカードのこと。

出来事(進行中の出来事)

呪文タイプの一つ。もともとの呪文と異なる効果の「出来事」としての面で唱えることが可能。

出来事として唱えた場合、解決に際して追放領域に置かれ、「進行中の出来事」となる。この方法でカードが追放されている限り、それを出来事じゃない面として追放領域から唱えてもよい。

デッキ

プレイヤーがゲームを始めるにあたって用意するカードの集合のこと。ゲームが始まった場合、ライブラリーとサイドボードに別れ、デッキという概念は存在しなくなる。

デッキタイプ

デッキを細かく分類するのに使われる言葉。アーキタイプとして「アグロデッキ」に分類されるデッキのなかから、さらに「赤単アグロ」「グルール果敢」「ボロスハツカネズミ」のように、より細かくデッキ名をつけて細分化したものがデッキタイプにあたる。

手札

非公開領域の一つ。プレイヤーが引いたカードなどは手札に置かれる。「手札に加える」「手札に戻す」といった処理をする場合もこの領域を参照する。

「カードを捨てる」という呪文や能力の効果は、手札からカードを墓地に移動させる処理を指す。

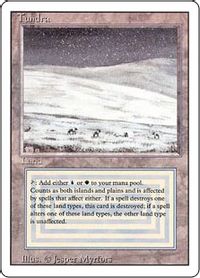

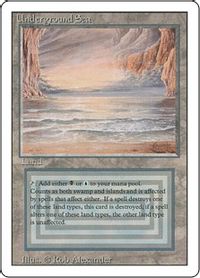

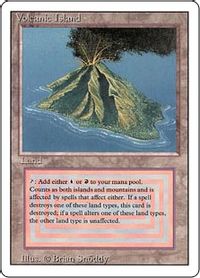

デュアルランド

『アルファ』から『リバイズド』までに収録されていた2つの基本土地タイプを持つ土地。主にレガシー、ヴィンテージ、統率者戦で使用される。

点数で見たマナコスト

マナ総量のこと。かつては「点数で見たマナコスト」と表記されていたが、現在は廃止されている。

ト

トーナメント

マジックの大会イベントのこと。広義には競技としてみたマジックのことを指す。

統率領域

領域の一つ。統率者戦において統率者を置く場所として認知されているが、それ以外のフォーマットにおいても紋章やダンジョンなどを置く領域として使用される。

統率者以外では、おもにゲーム全体に影響を及ぼすオブジェクトが置かれる。また、ここに置かれているカードはパーマネントには含まれない。

到達

到達を持つクリーチャーは、飛行を持つクリーチャーをブロックできる。

土地

1ターンに1回、ソーサリー・タイミングで手札からプレイすることができるパーマネントタイプ。多くの土地がマナを生み出すことができ、マナ基盤の基本となる。

マナ総量は で、プレイするためにコストの支払いもなく、スタックに積まれず即座に処理される特殊なパーマネント。

で、プレイするためにコストの支払いもなく、スタックに積まれず即座に処理される特殊なパーマネント。

呪文や能力の効果によって土地を戦場に出すことがあるが、これは土地をプレイしたことにはならない。

土地をプレイすることを「ランドをセットする」「セットランド」と呼ぶこともある。

土地事故

土地が引けなかったり、逆に引きすぎてしまったり、土地関連のアクシデントによって思うようにプレイができないこと。

トップデッキ

現状を打開することができる解決策をドローフェイズの1枚のドローで獲得すること。

トランプル

トランプルを持つクリーチャーが攻撃し、ブロックされた場合、ブロックに参加しているクリーチャーすべてを破壊するのに十分なダメージを与えたあと、残りのダメージを攻撃先のプレイヤーやプレインズウォーカーやバトルに与えることができる。

たとえばトランプルを持つ5/5のクリーチャーが攻撃し、2/2のクリーチャーでブロックした場合、あまった3点を攻撃先のプレイヤーやプレインズウォーカーやバトルに戦闘ダメージとして与える。

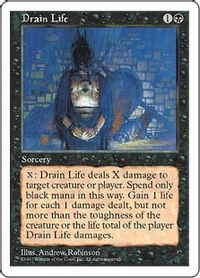

ドレイン

「対戦相手はX点のライフを失い、自分はX点のライフを得る」といった能力のこと。元祖ドレイン呪文、《生命吸収》の英名「Drain Life」から。

ドロー・ゴー

ドローをしたあと、特に呪文を唱えたり攻撃することなくターンを終えること。

ナ行

ナ

殴る

クリーチャーで攻撃すること。

投げ飛ばし

クリーチャーを生け贄に捧げ、そのパワーなどに応じたダメージを与える呪文や能力。《投げ飛ばし》から。

二

肉

クリーチャー。「クリーチャー → 生き物 → 肉」という連想から。

転じて、優秀なクリーチャーのことを「肉質がいい」と表現することも。

二段攻撃

先制攻撃と同じく、通常の戦闘ダメージ・ステップより前に戦闘ダメージを与えることができる能力。

二段攻撃の場合はさらに追加で、通常の戦闘ダメージ・ステップでも戦闘ダメージを与える。仮にブロックされなければ、パワーの2倍の戦闘ダメージを与える計算となる。

ネ

寝る(寝かせる)

パーマネントをタップさせること。タップしているパーマネントに対し、「寝ている」と表現することも。

マナを捻出させるために自ら土地をタップすること「寝かせる」と表現する場合がある。

ヌ

抜く

①《思考囲い》《強迫》などの手札を見てカードを墓地に置けるカードなどを使って、脅威となるカードを対処すること。

例:《強迫》で全体除去を抜くことができ、なんとか勝利した。

②墓地から特定のカードを追放すること。

例:相手の《再活性》に対応して《グリセルブランド》を抜いた。

③対戦相手のライブラリーや手札、墓地から特定のカードをすべて追放すること。

ノ

ノンクリーチャー

「クリーチャーでない」という意味。

ハ行

ハ

バーラン

《踏み荒らし》の略称。転じて自軍のクリーチャーのパワーをプラス修正し、トランプルを与える能力やカード。

使用例:このデッキはとにかくクリーチャーを並べて、バーランで勝ちます。

ハイランダー

デッキに同名カードを2枚以上採用しないこと、そうしたデッキ。ブロールや統率者戦などではデッキをハイランダー構築にする必要がある。

バウンス

パーマネントをオーナーの手札へ戻すこと。また、そうした能力やカード。

破壊不能

破壊不能を持つパーマネントは、「破壊する」効果では破壊されない。

また、破壊不能を持つクリーチャーに致死ダメージが与えられても、破壊されない。

バットリ

コンバットトリックのこと。

バッパラ

《極楽鳥》の略称。転じて、好きな色のマナを加える能力を持つクリーチャー。

バニラ

能力をもたないクリーチャーのこと。バニラアイスのように素朴、シンプルであることから。

絆魂(はんこん)

絆魂を持つクリーチャーがダメージを与える場合、クリーチャーのコントローラーは与えたダメージと等しい点数のライフを得る。

また、インスタントやソーサリーといった呪文にも絆魂を持たせることはできる。

ハンデス

手札破壊。Hand Destructionの略。また、そうした能力やカード、戦術、デッキのこと。

パンプアップ(パンプ)

起動型能力でクリーチャーのパワー、タフネスを一時的にプラス修正すること。また、そういった能力やカード。筋肉を鍛え上げるという意味の英語、「Pump Up」から。

ヒ

飛行

飛行を持つクリーチャーは、飛行や到達を持たないクリーチャーにはブロックされない。

フ

ファッティ

大型のクリーチャー。その定義は時代やコミュニティ、フォーマットによって異なる。

フィズる

呪文や能力の解決時、対象がなくなったり、対象として不適正になったりすることで、立ち消えること。英語の「fizzle(シューっと消える、弱々しく終わる)」が語源。

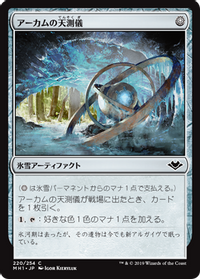

フィルター

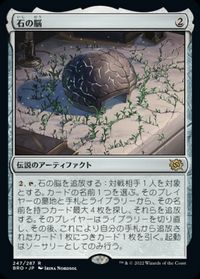

マナをコストに、有色のマナを加える起動型能力やカード。《虹色のレンズ》、《アーカムの天測儀》、《スカイシュラウドのエルフ》などが良い例である。

フェイス

対戦相手のこと。ダメージを与える対象としてプレイヤーを選ぶときや、対戦相手の戦場にプレインズウォーカーがいるときに攻撃先としてプレイヤーを選ぶときに用いられる。顔、本体、ボディとも。

フェッチランド

自身を生け贄に捧げることをコストとして、ライブラリーから土地・カードを探して戦場に出す起動型能力を持つ土地のこと。英語の「fetch(取りにいく、もってくる)」が語源。

狭義には《溢れかえる岸辺》などの「自身をタップして生贄に捧げ、1点のライフを払うことで指定された基本土地タイプ2つのうちのどちらかをもつ土地カードをライブラリーから探し、戦場に出す」能力を持った土地サイクルを指す。

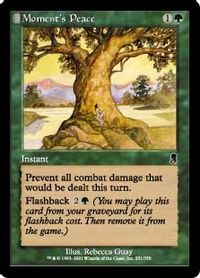

フォグ

《濃霧》のこと。英名の「fog」から。転じて、そのターンの間、《濃霧》のように戦闘ダメージを軽減する能力やカードのこと。

踏み倒し

本来のコストを支払うことなく呪文を唱えること。また、マナコストが重いパーマネントをより軽いマナコストの呪文や能力で戦場に出すこと。

フライヤー

飛行を持ったクリーチャーのこと。

プレイ

土地を置いたり、呪文を唱えること。

フリースペル

能力解決時に、支払ったマナと同等分の土地をアンタップする能力を持つ呪文。事実上、マナを使わずに(フリーで)呪文が使えることが由来。

また、広義の意味では、0マナの呪文もフリースペルと表現することができる。

ブリンク

パーマネントを追放し、すぐにまた戦場に戻すこと。また、そうした能力やカード、戦術、デッキのこと。《一瞬の瞬き》の英名、「Momentary Blink」が由来。明滅とも。

プロテクション

プロテクション(〇〇)を持つパーマネントやプレイヤーは、〇〇に当てはまる性質の呪文や能力やパーマネントに対して、以下のような特性を持つ。

プロテクション(〇〇)を持つパーマネントやプレイヤーは

・〇〇の呪文や能力の対象にならない。 ・〇〇から与えられるダメージをすべて軽減し、0にする。 ・〇〇の装備品やオーラの対象にできず、すでに装備されたり、エンチャントされている場合は外れる。 ・〇〇のクリーチャーにブロックされない。

ブン回る

ゲームの展開が理想通り、もしくはそれ以上の展開になるほど、都合よくカードをプレイすること。

本来、揃う確率が低いはずのコンボパーツが序盤であっさり揃い、さらに妨害までできるような展開もブン回りといえる。

へ

ヘイト

①プレイヤーの行動を阻害する能力を持つパーマネント。小型のクリーチャーがそういった能力を持っている場合、「ヘイトベアー」と表現される。(必ずしもスタッツが2/2じゃなくても、そう呼ばれる)

②統率者戦などの多人数戦で、プレイヤーやパーマネントが強力な動きをすることで注目を集めること。また、特定のプレイヤーから狙われるような行動を起こすこと。「ヘイトを集める」「ヘイトが高い」というふうに使われる。

ホ

防衛

防衛を持つクリーチャーは攻撃できない。(ブロックは可能)

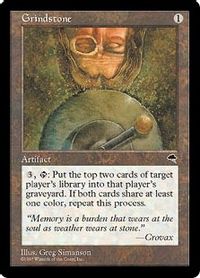

ほぞ(cog)

マナ総量が1以下のアーティファクトのこと。「歯車の歯」を表すCogという英語が由来だが、日本語に適当なものがなかった為、建築用語の「ほぞ」(部品をつなげるための、でっぱった部分)という言葉を当てている。

ボディ

①対戦相手のこと。ダメージを与える対象としてプレイヤーを選ぶときや、対戦相手の戦場にプレインズウォーカーがいるときに攻撃先としてプレイヤーを選ぶときに用いられる。顔、フェイス、本体とも。

②能力と切り離して考えた場合の、クリーチャーの単純なスタッツや性能のこと。「誘発させる能力もさることながら、ボディも優れている」といった使い方が想定される。

ボルトランド

両面カードで、第2面が「戦場に出るに際し、3点のライフを支払ってもよい。そうしないなら、これはタップ状態で戦場にでる。」を持つ土地のこと。

アンタップ状態で戦場に出すと《稲妻》でダメージを受けたときと同様に3点のライフを失う土地であることから「ボルトランド」と呼ばれる。また、実際に3点ライフを支払って戦場に出すことを「ボルトイン」と呼ぶことも。

本体

①対戦相手のこと。ダメージを与える対象としてプレイヤーを選ぶときや、対戦相手の戦場にプレインズウォーカーがいるときに攻撃先としてプレイヤーを選ぶときに用いられる。顔、フェイス、ボディとも。

②能力と切り離して考えた場合の、クリーチャーの単純なスタッツや性能のこと。「能力だけでなく本体も優秀」といった使い方が想定される。

マ行

マ

マスカン(マストカウンター)

打ち消さなければ大きく不利になったり、ゲームに敗北してしまう呪文。Must Counterの略。

「これを通すとコンボが成立してしまう」など、状況に応じてさまざまな呪文がマストカウンターとなる可能性がある。

マスブロ(マストブロック)

ブロックしなければゲームに敗北してしまう対戦相手の攻撃クリーチャー、および、そういった状況。Must Blockの略。

マナ

呪文や能力をプレイするために必要なリソースのこと。白マナ、青マナ、黒マナ、赤マナ、緑マナ、無色マナの6種類が存在する。おもにマナ能力によって生み出される。

生み出されたマナはマナ・プールに加えられ、即座に使用することも、のちのち使うためにマナ・プールに残したままにすることもできる。ただし、使われなかったマナは各フェイズや各ステップの終了時にマナ・プールから失われる。

マナクリ

マナ能力を持つクリーチャー。おもにタップしてマナを生むクリーチャーのこと。

マナスクリュー

土地事故の一種。

土地が必要な枚数引けず、思うように戦場に土地を出せないこと。マナフラッドの逆。

マナ・ソース

①かつてマジックに存在したカードタイプ。現在はインスタントに統合されている。

②マナを生み出すカードのことを「マナ源」という意味でマナソースと呼ぶこともある。

ではXは0として扱う。スタック上では、実際に決定したXの値を代入して扱う。

ではXは0として扱う。スタック上では、実際に決定したXの値を代入して扱う。