はじめに

みなさん、こんにちは。

《食糧補充》や《新たな夜明け、ケトラモーズ》など『霊気走破』は予想以上にレガシー環境に影響を与えています。特に《食糧補充》の活躍はめざましく、様々なデッキに採用されるようになりました。

さて、今回の連載では先週、MOで開催された『Legacy Qualifier』の入賞デッキを見ていきたいと思います。

『Legacy Qualifier』 -Mono Blue Painterのワンツーフィニッシュ-

トップメタのDimir ReanimatorやEldrazi、Mono Red Stompyなどが入賞するなか、決勝戦まで勝ち残ったデッキは両方とも青ベースのペインターでした。

また、メタゲーム全体では《苛立たしいガラクタ》 と《超能力蛙》禁止後の環境でも、変わらずDimir Reanimatorと《古えの墳墓》デッキが強く、青いフェアデッキとしてはIzzet Delverが結果を残しています。

Mono Blue Painter

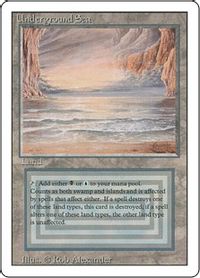

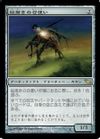

《絵描きの召使い》+《丸砥石》のコンボに青のアドバンテージエンジンを組み込んだバージョンで、ロングゲームにも対応しやすく、特にフェアデッキに対して強い構成となっています。

豊富な手札から、《意志の力》でバックアップしつつ瞬殺コンボを狙う動きはレガシーにおいて強力な戦略の一つであり、《湖に潜む者、エムリー》や《ウルザの物語》のおかげでデッキの動きも安定しています。

☆注目ポイント

《ウルザの物語》パッケージを搭載したデッキの強みはメインから《魂標ランタン》が使えることで、現環境のトップメタであるDimir Reanimatorをメインから対策できます。

《パラドックス装置》コンボも搭載されており、《水蓮の花びら》や《オパールのモックス》といった マナアーティファクトをプレイするたびに《一つの指輪》や《厳かなモノリス》をアンタップさせることができ、大量のマナを出しながらカードアドバンテージも稼ぐことができます。

マナアーティファクトをプレイするたびに《一つの指輪》や《厳かなモノリス》をアンタップさせることができ、大量のマナを出しながらカードアドバンテージも稼ぐことができます。

また、《古えの墳墓》など2マナランドのおかげで《食糧補充》をプレイしやすく、アーティファクト対策をされても、比較的容易に立て直すことができる点も強みです。

さらに《食糧補充》は5枚もカードを見ることができるため、《絵描きの召使い》や《丸砥石》といったコンボパーツを揃えやすくなる点も強力で、デッキの安定性を高めています。

豊富なアドバンテージ獲得手段によって手札が増えれば、《意志の力》もピッチカウンターとして使いやすくなります。《絵描きの召使い》で青を指定することで、手札のあらゆるカードを代用コストとして使用できる点はほかのデッキにない強みです。

Eldrazi

『モダンホライゾン3』がリリースされて以降、常に一定数の活躍が見られるエルドラージ。《エルドラージの寺院》、《古えの墳墓》、《ウギンの目》などマナ加速が豊富なため、非常に爆発力があるデッキになります。

Mono Red Stompyという天敵が存在するため、メタゲームのシェアはそれほど多くないものの、メインからフル搭載された《魂の洞窟》は《意志の力》や《目くらまし》に耐性があり、青いフェアデッキに対して強いという特徴があります。

☆注目ポイント

《まき散らす菌糸生物》はEldraziを大幅に強化したカードです。キッカーでプレイして《不毛の大地》をサーチすることで一度に2枚の土地を攻めることができ、誘発型能力の方は基本土地さえも追放できる、非常に強力なエルドラージです。

《ウギンの目》を利用することで早い段階からプレイすることができ、キッカーでプレイした際は2つの誘発型能力が別々にスタックに乗るため、まともに対応できる手段は《記憶への放逐》ぐらいです。

《荒景学院の戦闘魔道士》はやっかいな置物やクリーチャーを対策する手段であり、このデッキにとって対処が困難な《濁浪の執政》をバウンスして時間を稼ぐこともできる、大変便利なクリーチャーです。

《血染めの月》に耐性を付けるために、最近は《厳かなモノリス》を採用した形が主流になっています。

また、The Spyなど高速コンボデッキも相性が悪いマッチアップとなるため、対策としてサイドに《精神壊しの罠》が採用されています。

Dimir Reanimator

最盛期に比べると、《悲嘆》と《超能力蛙》を失ってパワーダウンしていますが、依然として環境のトップメタに存続しているDimir Reanimator。

その強さゆえに、追加の禁止を望む声も散見されています。《再活性》か《納墓》のどちらかを禁止にしたほうがいいという意見もあり、特に《納墓》はレガシーで禁止にされていた過去があるカードということもあり、プレイヤー間でさまざまな意見が飛び交っているようです。

☆注目ポイント

《カザド=ドゥームのトロール》は《Underground Sea》をサイクリングで探しながら、自身を墓地に送り、リアニメイトの対象にできる点が便利です。土地に余裕が生まれ、《不毛の大地》も活用しやすくなります。

レガシーでは《虚無の呪文爆弾》などメインから墓地対策を採用したデッキも多いため、リアニメイトコンボ以外の勝ち手段として《バロウゴイフ》がメインから採用されています。墓地対策された直後はパワーは多少落ちますが、対戦相手の墓地のカードも参照するため、十分に運用できる性能です。

また、3マナと軽いため、ライフが少ない状態でも《再活性》でリアニメイトができます。

Dimir Tempoなど青いデッキが直前のイベントで結果を残していたため、アンチカードとなる《オークの弓使い》がメインから採用されており、サイドにも追加で2枚と手厚く採用されていました。

そのほか、《虚空の杯》や多くのデッキがサイドインしてくる《墓掘りの檻》を対策するために、《厚かましい借り手》をメインから3枚、サイドに1枚とフル投入しています。

Dimir Tempo

今大会の直前、『Legacy Challenge』などで安定した成績を残していたDimir Tempo。筆者も選択したデッキでしたが、成績は振るわず、今大会ではトップ32にわずか1名という結果に終わりました。

Dimir tempoと呼ばれていますが、実際は《知りたがりの学徒、タミヨウ》や《悪意の大梟》でアドバンテージを稼ぎ、《濁浪の執政》でフィニッシュするミッドレンジ寄りの構成になっています。

このデッキはコンボやフェアデッキに強いものの、今大会のように《古えの墳墓》デッキが上位を占めるメタゲームでは、ベストの選択肢ではなかったように思います。

1マナクロックで圧をかけつつ、《不毛の大地》や《発展の代価》が使えるIzzetのほうがいい選択肢だったかもしれません。

☆注目ポイント

Dimir Tempoの強みは墓地対策の《虚無の呪文爆弾》が使えることです。キャントリップがあるためメインから使いやすく、Dimir Reanimatorがトップメタの現環境では重要な要素となります。

『ダスクモーン:戦慄の館』で登場した《悪夢滅ぼし、魁渡》は、レガシーでも十分に通用するプレインズウォーカーです。ブロッカーが場に並ぶことが少ないレガシーでは忍術によって場に出しやすく、忍術は起動型能力なのでカウンターにも耐性があり、呪禁持ちなのでインスタントスピードで除去されにくいなど、強固です。

生き残れば[0]能力でどんどんアドバンテージを稼ぐことができ、[-2]能力も《濁浪の執政》を止めることができるなど、クリーチャーが複数体並ぶことが少ないレガシーでは非常に強力な能力といえます。

飛行と接死を持つ《悪意の大梟》はブロックされにくいクリーチャーで、さらにキャントリップがあるため、忍術の種として最適です。

ブロッカーとしては大型のエルドラージや《濁浪の執政》と相討ちができ、メインから3枚と多めに採用されています。

《オークの弓使い》はインスタントタイミングで登場し、相手の小型クリーチャーを除去しながら戦場に2体のクリーチャーを並べることができます。これも《悪夢滅ぼし、魁渡》の忍術と相性がいいクリーチャーです。

総括

禁止改定後の現レガシー環境でも、改定前のようにDimir Reanimatorや各種《古えの墳墓》デッキが環境を支配しており、今月末の禁止改定で何かしらの変化を望む声が見られます。

Dimir Reanimatorからはキーパーツである《納墓》、《再活性》のほかにも、リアニメイトで釣る対象としても機能しつつ、マナ基盤の安定性を支えている《カザド=ドゥームのトロール》を禁止にしたほうがいいという意見が散見されています。

もし、《カザド=ドゥームのトロール》が禁止になれば《不毛の大地》も使いにくくなるため、テンポプランを取ることが難しくなるでしょう。結果的にReanimatorというレガシーの定番アーキタイプを残しつつ、強すぎるデッキを少し弱体化させることができるため、悪くない選択肢のように思えます。

そのほか、ミッドレンジ、コントロールといったフェアデッキを環境から締め出している要因とされているEldraziから《まき散らす菌糸生物》を禁止にしたほうがいいという意見も見られます。

USA Legacy Express vol.251は以上になります。それでは次回の連載でまた会いましょう。楽しいレガシーライフを!