はじめてのデッキをつくろう!

デッキ構築の基本的なルール

構築戦とフォーマット!マジックのいろんな楽しみ方!

マジックのもっとも基本的な遊び方の一つに構築戦があります。

戦略的に選んだカードでデッキをつくるのが構築戦ですが、「デッキをつくるときに、入れていいカードの取り決め」があります。この取り決めのことを「フォーマット」と呼び、区別して遊びます。

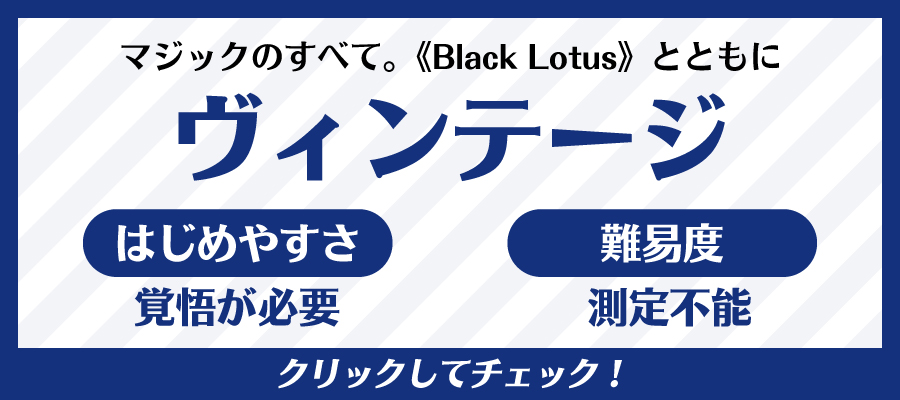

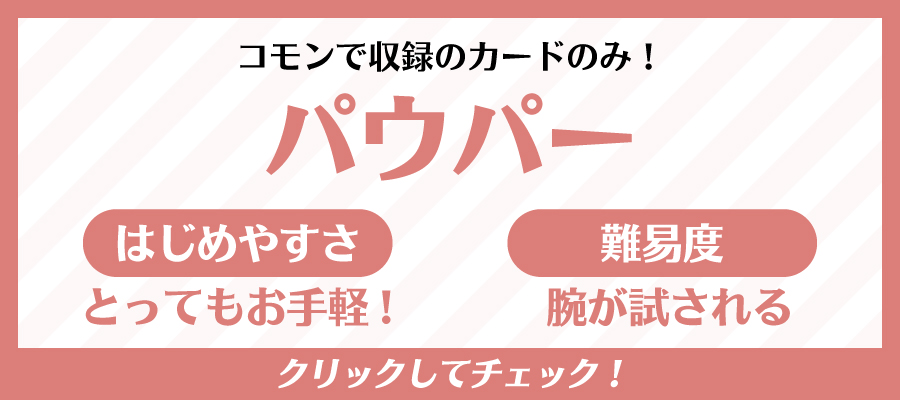

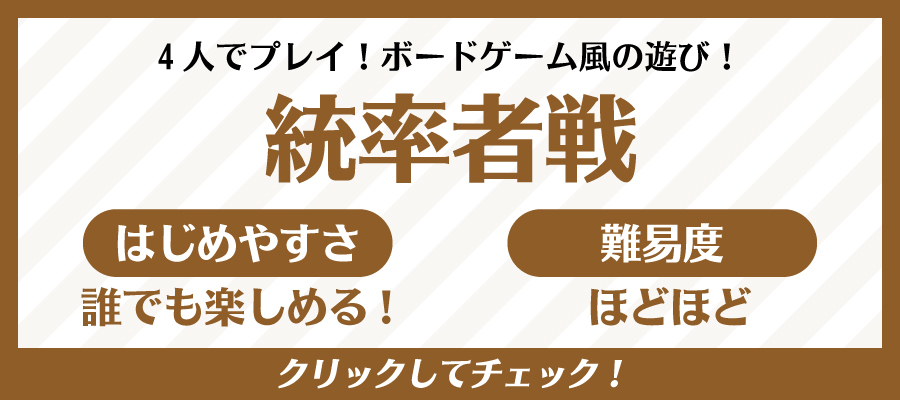

現在、マジックが公式にサポートしている構築戦のフォーマットには、以下のようなものがあります。

これらはよく遊ばれている人気のフォーマットです。なかでもスタンダードはもっとも標準的なフォーマットであり、多くのプレイヤーがスタンダードからマジックを始めます。

また、「統率者戦」も構築戦の一種ですが、ほかのフォーマットとはデッキの枚数もルールも違うため、統率者戦のデッキ構築については別の記事で紹介させていただきます。

デッキは60枚以上で組もう!

マジックのルールでは、デッキの枚数に上限はありません。 下限については最低60枚となっています。

ほとんどのプレイヤーがデッキを60枚ちょうどで組みます。構築戦では「戦略的にカードを選んでデッキを組む」ため、特定のカードを引くための確率を極限まで高めたほうが有利だからです。

とはいえ、ルール的には70枚のデッキを組んでも問題はありません。

同じ名前のカードは4枚まで!

マジックでは同じ名前のカードは最大で4枚までしかデッキに入れることができません。ただし、基本土地はデッキに何枚でも入れることが可能です。

基本土地とは、《平地》《島》《沼》《山》《沼》《荒地》のことです。これらのカードは、デッキに好きなだけ入れることができます。

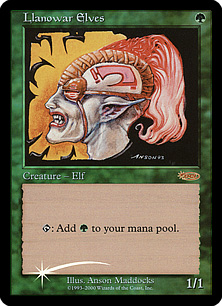

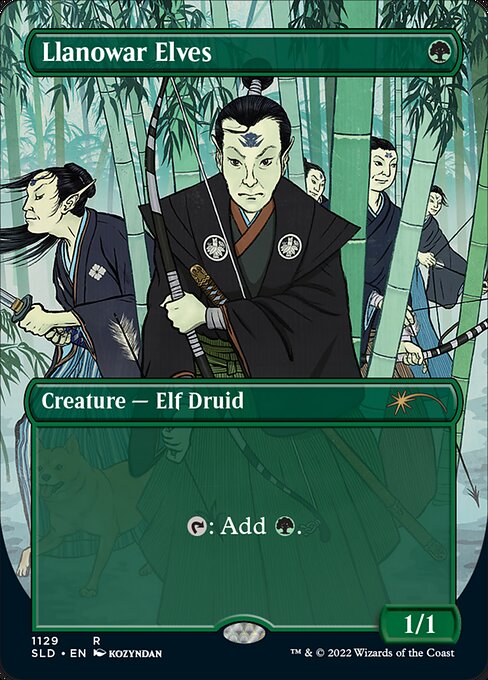

マジックにはイラスト違いの同名カードがたくさん存在し、これらは見た目が違いますが、ゲーム上ではすべて同じカードとして扱います。

デッキに入れた複数枚の同名カードのイラストがバラバラでも問題ありません。

また、マジックは世界中でプレイされているゲームですので、いろんな言語のカードが存在します。例えば、日本語版カードと英語版カードを混ぜてデッキを組むなど、言語の違うカードを同じデッキにいれても問題はありません。

デッキに何枚でも入れて良いという、4枚制限ルールを無視できるカードが存在します。これらのカードはデッキに何枚でも入れられます。

15枚のサイドボード

マジックではメインとなるデッキのほかに、最大15枚までのカードを用意することができます。このカードをサイドボードと呼びます。

1ゲームだけで決着をつける場合はサイドボードは関係ありませんが、イベントによっては3本勝負(BO3)など、サイドボードを使用できるルールで戦うことがあります。

野球やサッカーに例えると、ベンチに座っている交代要員の選手のようなもので、サイドボードのカードは1ゲーム目が終わったあとに、メインのデッキに加えることができます。

メインのデッキに入れるほどではないけれど、対戦相手のデッキ次第では劇的な活躍が望めるカードをサイドボードに採用したり、サイドボードとメインデッキのカードを入れ替えることで、1ゲーム目とはまるで違う戦略を狙っていくという使い方があります。

野球やサッカーと違うのは、サイドボードのカードをメインのデッキに加えたからといって、必ずしもメインからカードを抜かなくても良いということです。60枚のデッキで1ゲーム目を終えたあと、サイドボードのカードをすべて入れ、75枚のデッキで2ゲーム目を始めてもルール上はOKです。

ただし、メインのデッキを59枚以下にしたり、サイドボードのカードを16枚以上にすることはできません。

また、「サイドボードがなければゲームができない」というルールはありません。サイドボードが0枚でもゲームは始められます。ただし、デッキの選択肢を増やして自分を有利にするものなので、基本的には15枚用意したほうが得です。

デッキ構築かんたんアドバイス!

ここからはスムーズにデッキ構築をするための、基本的な考え方について紹介したいと思います。

土地は何枚いれればいいの?

マジックでは土地カードはとても重要な存在です。どんなに強力な呪文も、土地が生み出すマナがなければ唱えることができません。

しかし、デッキに土地をたくさん入れ過ぎた結果、土地ばかり引いてクリーチャーがまったく出せずに負けてしまうといった事態も考えられます。土地と呪文はバランスよく引くことが理想的です。

それでは、実際に60枚のデッキを組むと考えたとき、土地は何枚入れるのが良いでしょうか?

正解はありませんが、基本的な考え方があります。

例えば、あなたのデッキが1マナや2マナの軽い呪文を中心に構成され、早期決着を目指すスピード重視の「アグロデッキ」なら、土地の枚数は少なめにすると良いでしょう。

60枚のデッキに対し、「20~23枚」ぐらいが目安となります。今、スタンダードで活躍しているデッキでは「赤単」などがこれに当たります。

逆に、強大でマナコストが重い呪文を唱えられるまでを耐え抜き、ゲーム終盤での逆転勝利を目指す「ランプデッキ・コントロールデッキ」なら「25~27枚」ぐらいは土地を入れたいところです。

今、スタンダードで活躍しているデッキでは「白青コントロール」や「オーバーロード」といったデッキがこれに当たります。

アグロデッキとランプデッキ・コントロールデッキの中間ぐらいのデッキであれば「23~25枚」が理想的です。

4枚入れたいカードと、枚数を抑えたいカードの違いって?

「同名カードはデッキに最大4枚まで入れられる」と紹介しましたが、実際、採用するカードはすべて4枚入れるのが理想なのでしょうか?

土地カードの枚数と同じく、正解はありませんが、基本的な考え方があります。

4枚入れたいカード「極めて強力なデッキの主力」

デッキに4枚入れたいカードとは、「できる限り引きたいカード」です。もしも、ルール的に5枚目を入れることが許されるのであれば入れたいようなカードが該当します。

「いつでも引きたい」&「絶対に引きたい」&「たくさん引きたい」カードです。総じて、デッキの軸となる重要なカードであり、2枚、3枚と重ねて引いたとしても嬉しいようなカードです。

また、スピード重視タイプのデッキでの1マナのクリーチャーはゲーム終盤にはあまり引きたくないカード(≠いつでも引きたいカード)かもしれません。それにもかかわらず4枚採用されることが多いのは、「終盤に弱いカードとして引いてしまう」リスクよりも「1ターン目、2ターン目に連続して使えた」ときのリターンが大きいからです。

3枚入れたいカード「強力だけど、1枚引ければいいカード」

3枚入れたいカードは、「ゲーム中に1枚は引きたいけど、複数枚は引きたくない」というようなカードです。

先述した4枚入れたいカードが「引ければ引けるほど嬉しいカード」だとすれば、3枚入れたいカードは「ここぞという場面で引けたら嬉しいカード」だと考えることができます。

コンボデッキのパーツなどは、コンボを発動するときは必須になりますが、それ以外の場面ではあまり役に立たないことが多く、4枚採用して序盤にたくさん引いてしまうと、デッキが機能不全になる可能性があります。

かといって、1枚、2枚の採用だと肝心な場面で引けずに負けてしまうことも考えられます。こういったカードの採用枚数はとても難しく、3枚採用は絶妙なバランスといえます。

また、いかに強力であっても「同名の伝説のパーマネント」などは戦場に複数出して置くことができません。こういったカードを重ねて引いてしまうことをなるべく避ける意味で、少し枚数を抑えたいときにも3枚採用が考えられます。

2枚入れたいカード「活躍する場面が限定的であるカード」

2枚入れたいカードは、「必ず引きたいカードではないが、特定の状況で輝く」というようなカードです。

枚数を抑えている分、「ゲーム中、1枚も引けなかったとしても問題ないカード」と考えることができます。では、なぜそういったカードを採用する必要があるのでしょうか?

例えば、自分のデッキにとって致命的な効果を持つアーティファクトやエンチャントを出されたとき、《解呪》のようなカードは天からの恵みのように感じます。《解呪》が引けたおかげで勝てた、ということもあるでしょう。

一方で、アーティファクトやエンチャントをまったくプレイしてこないデッキも存在します。そういった相手に《解呪》はなんの役にも立たず、状況に依存するカードということがわかります。

本来、こういった《解呪》のようなカードの居場所はサイドボードに落ち着きます。しかし、自分のデッキが特定のアーティファクトやエンチャントに極めて弱い場合や、強力なアーティファクトやエンチャントを使用してくるデッキが現在の主流である場合などは、メインデッキに少し欲しくなります。

このようなケースで《解呪》をメインに採用する枚数は2枚ぐらいが妥当です。ハマれば劇的な活躍が望めるし、必要ない相手に対しても《解呪》を2枚とも引いてしまうということは頻繁には起こりにくいからです。

また、極めて強力だけれど、マナコストが重い呪文なども、2枚の採用に留める場合があります。これらのカードは終盤でのみ引きたいカードであり、序盤に引いても役に立たないからです。

そのほか、4枚採用したいカードをあえて「ほとんど役割は一緒だが、対応できる範囲が違うカード」と2枚ずつ散らして採用するといった方法もあります。

例えば《喉首狙い》は4枚採用したいほど強力なクリーチャー除去ですが、アーティファクト・クリーチャーは対処できません。もし、対戦相手がアーティファクト・クリーチャーを中心に攻めてくるデッキだった場合、《喉首狙い》を4枚採用していると、すべてが無駄なカードになってしまう可能性があります。

このとき、《喉首狙い》2枚《保安官を撃て》2枚と散らして採用していた場合、《喉首狙い》は無駄になってしまいますが《保安官を撃て》は有効です。さらに、どちらも有効な相手にとっては、《喉首狙い》を4枚いれていたときと使用感が変わりません。

このように、4枚採用したいカードを散らすという狙いで2枚採用にチャレンジするケースもあります。

1枚入れたいカード「いつか引ければ良いカード」

1枚入れたいカードは、「ほとんど引くことはないが、いつか引ければ良い」というようなカードです。

60枚のデッキで1枚しか採用していないカードなんて、ほとんどプレイする機会がないと思われるかもしれません。しかし、マジックにおいて、「デッキに1枚も採用していないカードと、1枚だけでも採用されているカード」では天と地ほどの差があります。

例えば、《悪魔的助言》などはライブラリーから好きなカードを手札に加えられるという、強力なサーチ能力を持ちます。

対戦相手にたくさんのクリーチャーで攻め込まれて絶体絶命というときに、1枚だけでも《審判の日》を採用していれば、サーチして唱えられる可能性があります。

また、デッキにサーチする手段がなかったとしても、特定のカードを1枚採用するケースはあります。

効果が劇的で1枚唱えるだけで十分なカードなどは2枚目を唱える可能性がなく、また、そういったカードは相場的にマナコストが重いこともあり、1枚だけの採用に留まることが多いでしょう。