はじめに

こんにちは、Hareruya Prosの平山(@sannbaix3)です。

- 2021/04/30

- 多色土地を格付けしよう

- Jeremy Dezani

今回は、元Hareruya Prosのジェレミー・デザーニが書いた人気記事「多色土地を格付けしよう!」をアップデートしようと思います。

土地システムについて

「土地」は、世界初のカードゲームであるマジック:ザ・ギャザリング独自のシステムです。多くのカードゲームはマナのシステムを導入しながらも、自動でたまったり、何でもマナとして扱えたりします。マナシステムは参考にされつつも、土地に関する部分は変更が加えられていることがほとんどです。

マジックをプレイしたことがある人なら、その理由も多少は理解できるはずです。いったい何千ものゲームが、土地が止まって何もカードを唱えられずに負けたり、逆に土地を引きすぎて何もできずに終わったことでしょうか。

では、土地システムが悪なのかというと、諸説はありますが、きっとそんなことはありません。土地システムには、土地システムの面白さや良さがあります。

そんなかわいい土地システムを支える重要な要素が「多色土地」です。2色以上の構築のデッキをリミテッドデッキのように基本土地のみで組めば、その安定性の低さに驚愕するでしょう。

例を見てみます。

『Magic Spotlight: Planetary Rotation』 準優勝 – Jack Potter

これは8月に海外で開催された「スポットライト・シリーズ」(参加者674人の大型大会)で、準優勝したJack Potter選手のイゼット大釜です。

このデッキの土地を見てみると、青マナと赤マナが17枚ずつ用意されています。もし入っている土地がすべて基本土地であれば、12, 11枚ずつしか用意できません。確率で見ると、初手で両方の色がそろっている確率は基本土地のみなら60%程度なのに対して、準優勝したリストでは80%近いです。

また、2色土地の枚数だけがマナベースを定義するわけではありません。

『Magic Spotlight: Spider-Man』 準優勝 – Etai Kurtzman

9月に『マジック:ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』がリリースされました。イゼット大釜には新しい呪文は追加されませんでしたが、今まで《轟音の滝》を採用していた枠に、《マルチバースへの通り道》が新たに採用されています。

これにより、アンタップインできる土地の枚数が増えたので1ターン目から《塔の点火》や《無効》といったカードを唱えやすくなりました。

イゼット大釜のミラーマッチでは、後手1ターン目に構える《無効》は非常に強力ですが、それ以降のターンでは構えづらさが目立ちます。しかし、追加のアンタップインが増えたことで1ターン目に構えられる確率が上がり、ミラーマッチの《無効》の評価はさらに上がりました。

赤単アグロ相手に1ターン目から除去を唱えられるリターンも当然大きく、以前より相性が改善しています。このように、マナベース次第で採用カードの評価やマッチアップ相性が変わることもあるのです。

このゲームを支えている多色土地は、デュアルランドから始まり、マジックの長い歴史のなかで多数刷られてきました。今回は、それらの強さランキングを定めたいと思います。

多色土地ランキング

というわけで、私が考える「多色土地トップ10ランキング」を発表したいと思います。

第1位 フェッチランド

ぶっちぎりの最強の土地は、間違いなく「フェッチランド」です。デッキに基本土地しか入っていないのであれば、フェッチランドはライフを1点払わなければならない小道ランドと同じです。

しかし、フェッチランドは基本土地タイプさえ持っていれば「基本でない土地」も持ってこれます。ライブラリーに《湿った墓》《聖なる鋳造所》《繁殖池》が入っていれば、《溢れかえる岸辺》は実質5色ランドのようなものです。

『タルキール覇王譚』ブロック〜『戦乱のゼンディカー』ブロックが使えたスタンダードでは、友好色のフェッチランドと、基本土地タイプを持つバトルランドが共存していました。

スタンダードでフェッチランドから2色ランドを持ってこれたのは、このタイミングしかありません。非常に強力なマナベースで、この時代は4色デッキが多く存在していました。

プロツアー『戦乱のゼンディカー』 トップ4 – Jon Finkel

そして、フェッチランドの真に恐ろしいところは、色が出るだけではないということです。フェッチランドならではの利点はほかにも多くあります。

「上陸」能力との相性

フェッチランド本体と持ってきた土地で、2回上陸能力を誘発させられます。お得ですね。置いたフェッチランドを使わないで取っておけば、「上陸能力をまとめて誘発させる」なんて芸当も可能です。

持ってこれる土地の幅が広い

毎回フェッチランドで2色ランドを持ってくるわけではありません。基本土地を持ってくれば、《血染めの月》のようなカードに耐性がつきます。また、状況によっては基本土地タイプのついたバリューランド(能力を持った土地)を持ってくることができます。

特に《神秘の聖域》を持ってくる動きは非常に強力で、これがあるためにモダンでは《神秘の聖域》が禁止指定されています。ほかにも、モダンの《不屈の独創力》コンボでは、フェッチランドから《ドワーフの鉱山》を持ってこれることを活かし、実質《不屈の独創力》1枚のコンボで大きいクリーチャーを確実に出せるようになっています。

『Modern Challenge 32』 トップ8 – galatriste

ライブラリーを探す

ライブラリーを探すこと自体もメリットになります。最も有名なのは《渦まく知識》との組み合わせでしょう。《渦まく知識》で不要なカードをデッキの上に戻し、フェッチランドを使用することでデッキをシャッフルし、デッキトップを変更できます。

ほかにも、《ミシュラのガラクタ》でデッキトップを確認し、不要なカードであればフェッチを使用することでトップを変更するテクニックは、モダンでよく遭遇しますね。

墓地が肥える

フェッチランドを使うことでフェッチ自身が墓地に落ちます。これを活かす方法はさまざまで、《世界のるつぼ》系カードがあれば、何度も同じフェッチランドを再利用することができます。また、「昂揚」の数合わせとしても非常に便利です。モダン以下ではフェッチランドが勝手に墓地に落ちるので、昂揚を達成するためには実質的に3種類そろえればいいようなものです。

《死儀礼のシャーマン》のようなカードのコストにも当てることができます。パイオニアではほとんど使われない《死儀礼のシャーマン》が、フェッチランドを使えるモダンやレガシーで禁止なのもこのためです。

また、単純に墓地の枚数が増えるので「探査」コストにもあてることができます。これもまたパイオニアでは許されている《宝船の巡航》《時を越えた探索》が、モダンやレガシーで禁止にされている理由です(《宝船の巡航》はパイオニアでも強すぎる感はありますが……)。

『世界選手権2014』 準優勝 – Patrick Chapin

フェッチランドのデメリットは?

フェッチランドにさほどのデメリットはありません。強いていうなら、ライフを支払わないといけないことくらいでしょうか。特にモダンでは、フェッチランドから連続でショックランドを持ってくればライフは秒で溶けていきます。

また、ライブラリーを探す起動型能力を使用する特性上、《書庫の罠》に引っかかったり、ほかの土地と違い《夢を引き裂く者、アショク》のようなサーチを封じる能力や、《真髄の針》のようなカードで何もできなくなります。とはいえ、この程度のデメリットでは使わない理由にはならないです。

というわけで最強です。最近は再録が多く、昔に比べると値段はだいぶ安くなりました。モダン以下で遊ぶなら、そろえておいて損はないでしょう。

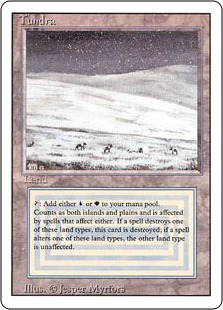

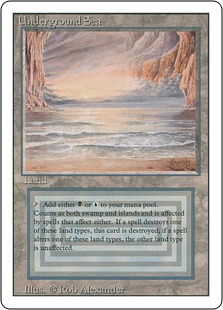

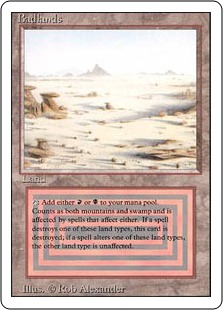

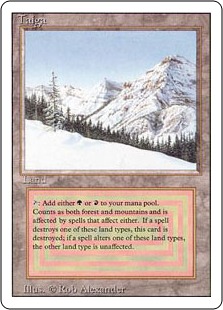

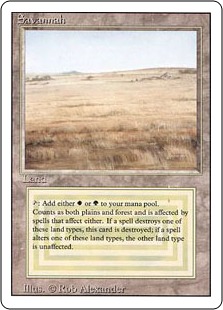

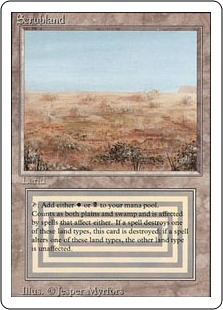

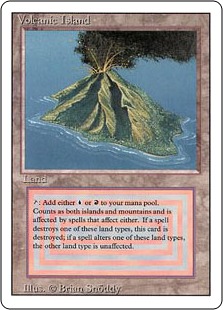

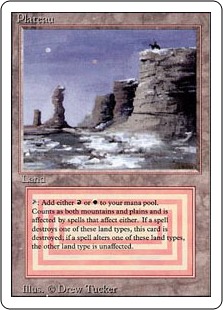

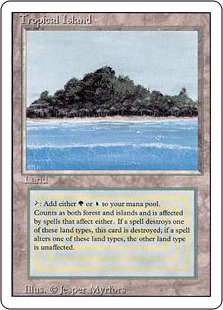

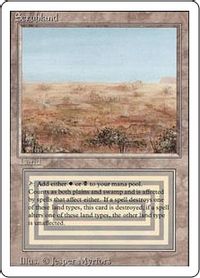

第2位 デュアルランド

実際に色を出せる土地で最強なのは、間違いなく「デュアルランド」です。後続の多色土地の多くも、デュアルランドが強すぎたために、デメリットをつけて調整されたものがほとんどです。スペックだけでみたら基本土地の完全上位互換です。無条件でアンタップインでき、基本土地タイプもあるため、フェッチランドで持ってこれます。

最強であるが故に、デュアルランドが使えるレガシーでは《不毛の大地》《基本に帰れ》など基本土地でない土地に対する強力なアンチカードが多くあり、それらを意識してフェッチランドからあえて基本土地を持ってくるプレイングも重要になっています。

再録禁止なのもあいまって、デュアルランドの値段は日々上がり続けています。今日が一番安い日、欲しいなら”今”そろえましょう。

デュアルランド以外の多色土地は大きく2つに分類できます。1つはデュアルランドに一部制約がついたもの、もう1つはデメリットがありつつも、ほかに効果が付与されたものです。

デュアルランドの下位互換シリーズ

ショックランドやチェックランドのようにアンタップインに条件があるものや、

ペインランドや小道ランドのように出す色に縛りがあるものがあります。

これらは基本的にデュアルランドの完全下位互換です。とはいえ、アンタップインできる2色ランドはそれだけで強力であり、実質デュアルランドになる条件の緩いショックランドやファストランドを筆頭に、これらは後述するバリューランドより強力なことが多いです。

バリューランドシリーズ

一部の多色土地は、デメリットを持ちつつも代わりに別の能力を持つことでバランスをとっています。多くの場合、デメリットはタップインですが、キャノピーランドのようにダメージを喰らうことをデメリットにしているものもあります。こういったマナ能力以外の能力をあわせもつ土地は「バリューランド」と呼ばれます。

スタンダードであれば、1ターン目こそタップインが響かないゲームもそれなりにありますが、タップインによるラグがゲームに与えるリスクは大きいため、何枚もデッキに採用することには相応のリスクがあります。

第3位 ショックランド

調整版デュアルランド最強の土地、それが「ショックランド」です。ショックランドの語源は、アンタップインするための2点が自分に《ショック》を撃っているのと同じだからです。

基本土地タイプを持っているため、フェッチランドでサーチすることができます。デュアルランドが使えないモダンでは、フェッチランドの相方として環境のマナベースを定義している土地です。

スタンダードで使える土地としても、安定してアンタップインできるため非常に強力です。自身のライフ損失がそこまで痛くなく、相手のショックインが得になりやすいアグロデッキとは特に相性がいいです。

チェックランドや境界ランドのような「基本土地タイプを参照する土地」との相性も抜群です。逆に確定タップインの土地とあわせて使うと、連続してライフを支払う展開が増えるため使いづらくなります。

かなりレアなケースですが、ショックランドのライフの支払いを逆に利用したデッキとして、「《死の影》デッキ」があります。ショックランドを積極的にアンタップインすることでライフを減らし、大きい《死の影》を出すデッキです。レガシーでもこのデッキに関しては、《Underground Sea》よりも《湿った墓》のほうが多く採用されています。

『マジック25周年記念プロツアー』 トップ4 – Josh Utter-Leyton

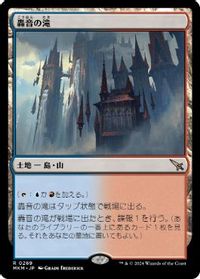

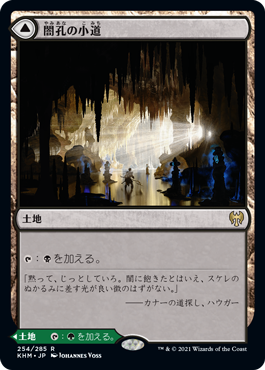

第4位 諜報ランド

『カルロフ邸殺人事件』で登場した土地サイクルです。戦場に出たときに諜報するので「諜報ランド」です。

この土地がでる10年以上前に『テーロス』ブロックで「占術ランド」が刷られています。占術ランドは現代では全然使われていなかったにも関わらず、諜報ランドの登場は革命でした。

「続唱」で唱えたい《死せる生》など、デッキに残っていて欲しいカードをめくって困ることもときどきありますが、諜報のほうが墓地肥やしになるので基本的に占術より優秀です。

とはいえ、諜報ランドの真の価値はそこにはありません。諜報ランドがほかのバリューランドに比べて圧倒的に優れている点は、基本土地タイプがあるおかげでフェッチランドからサーチできる点です。

これによりフェッチランド中心のマナベースなら、諜報ランドを1枚入れるだけで、すべてのフェッチランドをドローソースのように扱うことができます。

『チャンピオンズカップファイナル シーズン2ラウンド2』 優勝 – 井川 良彦

『カルロフ邸殺人事件』リリース直後に開催された『地域チャンピオンシップ』(国内で行われる最も格式高い公式大会)で優勝したリビングエンドは、まさに諜報ランドをうまく使ったデッキでした。フェッチランドや《気前のよいエント》から諜報ランドを持ってくることで、安定して追加の墓地肥やしを行いながら続唱呪文を探しにいくことができます。

リビングエンドのように露骨に相性の良いデッキだけでなく、今のモダンのデッキはフェッチランドを使うデッキであれば、ほとんど諜報ランドが採用されています。ミシュラランドのようなほかのバリューランドを数枚入れるより、諜報ランド1枚+フェッチランド数枚と採用したほうがバリューランドへのアクセス率も高く、タップインランドがかさばるリスクも低くなります。

諜報ランドの登場により、ほかのバリューランドの価値は相対的に大きく下がりました。

第5位 境界ランド

『ダスクモーン:戦慄の館』『霊気走破』で登場したサイクル土地です。名前に「境界」と含まれているので境界ランドです。

常にアンタップインする代わりに、単体では決められた1色しかでません。該当する基本土地タイプをコントロールしていると、もう一方の色も出るようになります。基本土地タイプをコントロールしていればいいので、横にショックランドなどがあれば2色出るようになります。

モダンの2色デッキは、基本的にフェッチ・ショックランドベースで組まれますが、色マナの要求が厳しいデッキはショックランドで大量のライフルーズを避けるために、ほかの2色ランドを少し採用することが多いです。

以前はこの枠にファストランドを採用することが多かったですが、最近は境界ランドを採用する構築が増えています。

『Magic Spotlight: Secret Lair』 トップ8 – Christopher Kral

このデッキでは《ブリーチボーンの境界》を重ね引いてしまうと色が出なくなるので、枚数は抑えられていますが、こういった構成であれば《ブリーチボーンの境界》はほとんど《Scrubland》です。

デッキに基本土地が多く採用されやすいスタンダードにおいても、条件を満たしやすく使いやすい土地になります。基本土地タイプを持たない多色土地を多く採用していると2色出づらくなりますが、2色デッキであればほかの多色土地から色が供給できていることでしょう。ただ、3色以上のデッキだと色が出ずに困ることが増えます。

現状境界ランドは、各色の組み合わせに1種類しかありません。たとえば、緑白は《ハッシュウッドの境界》しかありませんし、赤緑は《ソーンスパイアの境界》しかありません。《ハッシュウッドの境界》は緑が最初に出るため、緑白のデッキは《ラノワールのエルフ》を出しやすいですが、《ソーンスパイアの境界》の赤緑のデッキでは出しづらくなっています。

逆に、赤単タッチ緑のような構成であれば《ソーンスパイアの境界》は重宝します。こういった色格差をなくすために逆側の境界ランドも出して欲しいですが、いざ出たら既存のやつとこんがらがってわけわからないことになりそうです……。

第6位 ファストランド

プレイしたときに土地がこれ含めて3枚以内であればアンタップインする土地です。アグロデッキであればタップインリスクが低く、大胆なタッチカラーを採用しやすいため、ファストランドが使える環境では3色以上のアグロデッキも成立しやすいです。

欠点としては当然4ターン目以降にタップインするので、4マナ域が強いデッキでは使いづらいことですね。

プロツアー『霊気紛争』 – Lee Shi Tian

一番記憶に残っているのはこの4色機体です。赤白ベースに黒の除去をタッチするだけでなく、サイドには《金属の叱責》まで採用されています。

第7位 小道ランド

「小道ランド」は両面とも土地のめずらしいサイクルです。あらかじめ選んだどっちかの色しか出せませんが、常にアンタップインします。

この土地自体は置くと片方の色しか出なくなるため、たとえば、1ターン目に《灼熱踏みの小道》から《敏捷なこそ泥、ラガバン》を出すと、2ターン目に《ダウスィーの虚空歩き》を出せません。

複数色のダブルシンボルを採用した色要求のきついデッキや、低マナ域を連打するモダン以下の環境ではこの欠点が目立ちます。

逆に、スタンダードではファストランドなどと違ってタップインすることもないですし、複数枚重ね引いてもショックランドと違い困りません。スタンダードだけでみれば総合的に一番優秀だと思います。

もし、基本土地タイプがあることに価値がないなら、両面ランドは基本土地の上位互換です。なので、ファストランドよりさらにタッチがしやすくなります。

『Strixhaven League Weekend』 – 熊谷 陸

かつてスタンダードで活躍していた「サイクリング」デッキです。基本的に《記憶漏出》はサイクリングするために入っていますが、余裕があるときは、黒絡みの両面ランドを用いることで唱えることもできるようになっています。当時は《出現の根本原理》が流行っていたため、手札破壊が撃てることに大きな価値があったのです。

第8位 ペインランド

常にアンタップインする代わりに、色を出すと1点喰らうサイクルです。痛いので「ペインランド」です。「ダメラン(ダメージランド)」とも呼ばれていますね。

複数枚重なるととてつもない勢いでライフが減っていくため、大量には採用しづらいですが、少し入れる分にはデメリットが目立ちづらいです。

序盤は色を出すために使い、ほかの土地で色がそろう後半は無色マナに当てましょう。ダメージを喰らうのが2回以内なら、アンタップインしたショックランドと同等の強さになります。

『グランプリ・リヨン2018』 優勝 – Grzegorz Kowalski

「無色マナ」という概念が登場してからは、ペインランドは実質的な3色ランドとしても機能します。フェッチランドですら無色マナ土地は持ってこれない(《虹色の眺望》を除く)ので、モダンの有色エルドラージではよくペインランドが採用されています。

第9位 ミシュラランド

確定タップインであるかわりに、起動型能力でクリーチャーになれる土地サイクルです。元祖クリーチャーになる土地が《ミシュラの工廠》だったので、そこから「ミシュラランド」と呼ばれています。

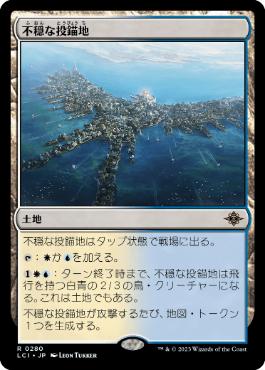

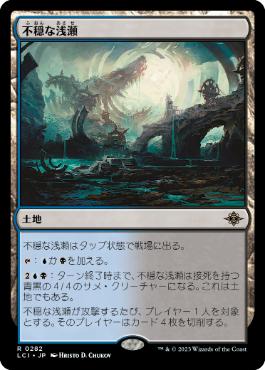

多色ミシュラランドが初登場したのは『ゼンディカー』ブロックで、友好色の5種が登場しました。のちに『戦乱のゼンディカー』ブロックで対抗色も5種登場し、さらにそのあと『エルドレインの森』『イクサラン:失われし洞窟』で各色にもう1種ずつ追加されました。

諜報ランドなどと違い、盤面に直接影響を与えるのが大きな特徴です。普段は土地なのでソーサリー除去が当たりづらく、クリーチャー化しても土地のままなので《突然の衰微》のような除去に当たらないため、構築次第ではかなり厄介な存在になります。

土地システムに事故はつきものです。ある程度土地の枚数を確保しないと、初手に土地を確保できる確率は安定しません。逆に、入れすぎても今度は土地を引きすぎて何もできない危険性が上がります。こういった土地でありながらほかの役割を持つカードを採用することで、バランスを取ることができるのです。

ただし、ミシュラランドサイクルは「確定タップイン」、《変わり谷》や《噴水港》のようなバリューランドは「色が出ない」ように、バリューランドのほとんどは相応のデメリットを有しています。

これらをたくさん入れてもそれが事故要因になることがあり、このバランス感覚は土地システムの奥深さのひとつです。そういう意味で、ミシュラランドはマジックの面白さが詰めこまれた良いデザインの土地だと思います。

現代モダンではあまり使われなくなりましたが、《タルモゴイフ》が跋扈していた古きよきモダンではよく使われていました。

プロツアー『神々の軍勢』 トップ8 – Shaun McLaren

当時のジェスカイコントロールです。スペルを見ると相手のライフを削り切るのにかなり苦労しそうですが、《天界の列柱》を4/4・飛行のフィニッシャーに据えています。こういったアプローチがとれるのは、ミシュラランドならではの奥深さだと思います。

ほかのサイクルと違い、カードごとにコストや効果が違うため、サイクル内でも強弱の差が激しいです。過去のデザーニのランキングでは、《天界の列柱》《忍び寄るタール坑》《怒り狂う山峡》が上位3つに挙げられています。それから数年後に登場した《不穏な投錨地》《眠らずの小屋》あたりは、これらに負けない性能をしていると思いますね。

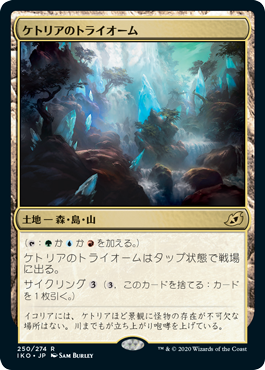

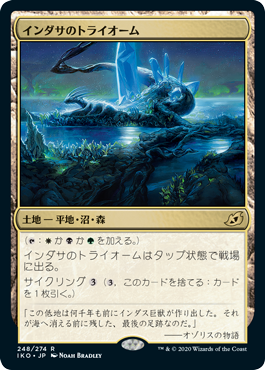

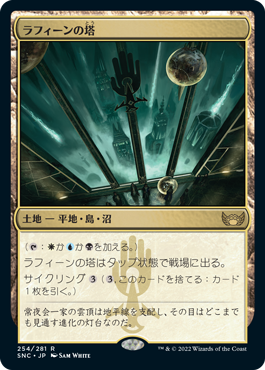

第10位 トライオーム

最後に紹介するのが「トライオーム」です。『イコリア:巨獣の棲処』『ニューカペナの街角』で登場した3色ランドで、先に発売された5種にあわせてトライオームと呼ばれています(トライオームがなにかは分かりません)。

(※3色の組み合わせもこれらの次元独自の名前がつけられていますが、ほとんどの人は覚えていないと思います。たいていの人には《ジアトラの試練場》というよりも「ジャンドのトライオーム」と言ったほうが伝わるでしょう)

この土地が登場する前も、3色ランドとして《神秘の僧院》などのトライランドは存在していました。ただ、「サイクリング」がついているトライオームのほうがもちろん便利で、例にもれずこの土地が優れているのは基本土地タイプを持っているからです。

諜報ランドと同じくフェッチランドで持ってくることができ、境界ランドやチェックランドと相性がいいのが特徴です。最近は諜報ランドの存在から、同じタップインのトライオームは採用されない傾向にあります。

しかし、トライオームは単体で基本土地タイプを3つ持っているので、「版図」カウントに大きく貢献します。トライオーム+色の被っていないショックランドと出せれば、《ドラコの末裔》を2ターン目に出すことができるようになります。

プロツアー『サンダー・ジャンクションの無法者』 優勝 – 井川 良彦

プロツアー『サンダー・ジャンクションの無法者』で優勝した井川さんのリストです。基本的なデッキ構成は緑白でありながら、大量のトライオームを採用することで《力線の束縛》のための版図カウントを達成しつつ、《偉大なる統一者、アトラクサ》を無理なく採用できています。

土地が大量に並ぶランプデッキなので、トライオームのサイクリングも有効で、最もトライオームを上手く使ったデッキだったといえるでしょう。

おわり

前回のデザーニの記事が出てから数年しか経っていませんでしたが、意外とランキングに変動があって面白かったです。

構築フォーマットでよく使われる土地をたくさん紹介したので、デッキ構築にも役立つかと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

平山 怜(X)

おすすめ記事

- 2025/10/08

- 統率者戦のおすすめ「多色土地」【カードアーカイブ】

- 2025/09/23

- スタンダードで使用できる「土地」カード紹介【カードアーカイブ】